El marcador chirrió y luego se hizo el silencio. Dentro de la sala de juntas acristalada de la Sede Aeroespacial en Lagos, un dibujo de un avión yacía en la pizarra bajo una tormenta de respuestas incorrectas. Líneas cruzando líneas, flechas luchando contra flechas, números que no cuadraban.

Al frente, el multimillonario director ejecutivo, Johnson Uche, apretaba la mesa con ambas manos. Sus ojos estaban húmedos. Su voz temblaba.

—Tenemos 48 horas —dijo—. Si fallamos de nuevo, perdemos los contratos. Lo perdemos todo.

La sala llena de ingenieros de élite se quedó congelada. Nadie habló. El aire se sentía pesado, como una pesadilla de la que no podías despertar.

Entonces, una voz llegó desde la puerta, baja, firme y completamente fuera de lugar. —Yo puedo corregirlo.

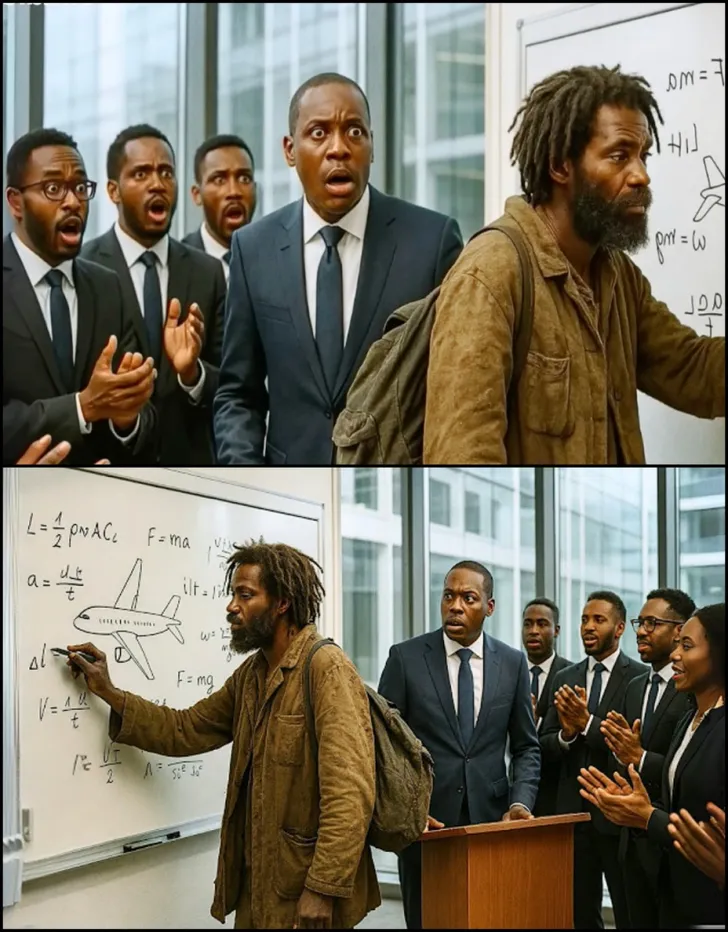

Todas las cabezas se giraron. Junto a la puerta estaba un hombre de unos cuarenta y pocos años, con un abrigo andrajoso y polvo en los zapatos. Su barba estaba enmarañada, su cabello revuelto. Sostenía una bolsa marrón gastada contra su pecho como si fuera un tesoro.

Los guardias de seguridad ya se estaban moviendo. Johnson levantó la mano. —Esperen.

Los guardias se detuvieron. Los ojos del extraño no vacilaron. Miró el dibujo fallido del avión, como si fuera un viejo amigo que hubiera perdido el rumbo.

—Yo puedo corregirlo —dijo de nuevo.

La habitación contuvo el aliento.

Horas antes, antes de que la ciudad despertara por completo, Williams Andrew abrió los ojos bajo la sombra del Puente Echo…

La luz de la mañana se deslizó entre los pilares. Dunfoss gimió al despertar. Un vendedor ambulante gritó: “¡Agua pura!”, y el sonido rebotó en los espacios vacíos como una campana.

Williams se incorporó sobre su pedazo de cartón, sacudió el polvo de su abrigo y abrazó su bolsa marrón. Dentro estaban las únicas tres cosas que había mantenido a salvo a través de todo: un libro desgastado sobre ingeniería aeronáutica, un fajo de certificados viejos y un bolígrafo con la mitad de la tinta.

Apretó el libro contra su pecho, como un niño sostiene una foto de su hogar. Se lavó la cara en el grifo público, miró su reflejo en las ondas del agua e intentó sonreír. La sonrisa no duró mucho.

Caminó hacia Victoria Island con la multitud de la mañana. Las letras plateadas en el costado del edificio alto siempre atraían su mirada: Aerospace.

Había aprendido a pasar por allí despacio, como una persona hambrienta pasa por una panadería: mitad con dolor, mitad con esperanza. Hoy se sentía diferente. Personas con credenciales entraban apresuradas. Las cámaras parpadeaban en el vestíbulo. El edificio zumbaba de preocupación. Se deslizó por la puerta abierta, no furtivamente, sino haciéndose pequeño, de esa manera en que caminas cuando no quieres perturbar el aire.

Cerca del último piso, a través del cristal, vio la sala de juntas. Vio la pizarra cubierta de caminos equivocados. Vio a Johnson Uche frotarse los ojos y susurrar a su equipo.

Cuarenta y ocho horas. Las palabras golpearon algo profundo en Williams. Conocía ese número. Conocía las cuentas regresivas. Sabía cómo un buen equipo podía perderse, paso a paso, y terminar en un lugar donde nada tenía sentido.

Sintió un empuje dentro de él. Era silencioso pero fuerte. Apretó su agarre en la bolsa marrón y dio un paso adelante.

De vuelta en la sala de juntas, Johnson estudió al extraño. —¿Qué dijiste? —Yo puedo corregirlo —respondió el hombre—. Déjenme intentar.

Murmullos recorrieron la mesa. —Esto es una locura —dijo un joven ingeniero. —¿Qué puede saber él que nosotros no? —susurró otro.

Pero los ojos de Johnson estaban cansados de una manera que lo hacía valiente. Deslizó el marcador sobre la mesa. —Si nos haces perder el tiempo —dijo suavemente—, haces perder mi compañía. No lo desperdicies.

La sala se abrió a la sorpresa. El extraño entró. Olía a polvo, a sol y a papel viejo. No dio explicaciones. No se aclaró la garganta. Simplemente tomó el marcador, se enfrentó a la pizarra y se quedó inmóvil durante tres largos segundos. Luego se movió.

Borró dos flechas furiosas que luchaban entre sí a través del ala. Dibujó una línea limpia, suave como un río. Encerró en un círculo una pequeña caja etiquetada AOA y escribió al lado: Desviación del sensor bajo vibración.

Añadió tres ecuaciones cortas, no demasiadas, solo lo suficiente para mostrar un camino. Escribió: El bucle de retroalimentación reacciona exageradamente, y lo subrayó una vez. Dibujó una pequeña cara sonriente cerca de la cola, no para ser gracioso, sino para mostrar dónde el avión quería paz.

—¿Qué estás diciendo? —preguntó alguien.

El extraño habló con palabras sencillas. —Cuando el avión siente muchas sacudidas pequeñas, este pequeño sensor —tocó la caja AOA— piensa que la nariz está demasiado alta. Entra en pánico. El piloto automático empuja la nariz hacia abajo demasiado rápido. Los pilotos luchan contra ello. Se convierte en un tira y afloja. Unos pocos segundos de números incorrectos pueden convertirse en una caída.

Dibujó un filtro diminuto, como un colador. —Frenamos el pánico con un filtro, para que el sensor escuche mejor. Enseñamos al sistema a consultar a otros dos ayudantes antes de actuar: este de aquí y este de aquí. —Marcó la velocidad del aire y la velocidad vertical—. Si los tres están de acuerdo, actúa. Si uno está gritando solo, espera.

Escribió tres pasos a un lado: Filtrar el ruido. Cotejar con los ayudantes. Manos suaves en la nariz, manos suaves.

Sonaba extraño y verdadero al mismo tiempo. La sala pasó de la duda a una atención silenciosa. Las sillas se acercaron. Los bolígrafos dejaron de golpear. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía escuchar.

Johnson dio un paso adelante. —Tú. ¿Cómo te llamas?

El hombre no se giró…

—Williams —dijo—. Mi nombre es Williams. —¿Dónde aprendiste esto? —preguntó Johnson.

Williams tocó el bolsillo de su abrigo, donde el borde del viejo libro presionaba contra sus costillas. —De antes —dijo—. Del trabajo. De los errores. De observar el cielo y escuchar cuando los números sentían miedo.

Una de las ingenieras principales se puso de pie. —Probamos un filtro la semana pasada —dijo, cautelosa pero curiosa—. Ayudó en las sacudidas leves, pero durante las más fuertes, el sistema todavía luchaba contra los pilotos.

—Sí. —Williams asintió. Dibujó un esquema más, una pequeña caja etiquetada “anulación humana” con una compuerta de tiempo—. Denle al piloto la voz más fuerte temprano, no después de un forcejeo, y dejen que el sistema aprenda la calma del piloto después de verla dos veces.

“La máquina no debe ser soberbia”.

La frase sobre el orgullo hizo sonreír a media sala a pesar de la tensión. Otro ingeniero se inclinó, con la mirada aguda. —¿Qué pasa con la falsa calma? ¿Supongamos que los tres ayudantes mienten juntos?

—No lo harán —dijo Williams, no grosero, solo seguro—. No a menudo. Y cuando puedan hacerlo, añadimos un verificador de latidos.

Tocó la esquina superior y escribió: verificación de coherencia cada 0.3s. —Si el latido se ve extraño, se lo decimos al piloto primero. Pedimos manos, manos suaves, silencio de nuevo.

Pero era un tipo diferente de silencio ahora, del tipo que llega cuando una puerta cerrada cede y todos pueden sentir el aire del otro lado.

Johnson miró a su equipo. Algunos asintieron levemente, como si no quisieran asustar el momento. —Construyan una simulación rápida —dijo Johnson—. Usen sus pasos. La ejecutamos ahora.

Se abrieron las computadoras portátiles. Los dedos volaron. El proyector se iluminó con un cielo digital. En la pantalla, un modelo de avión estaba al final de una pista que parecía una cinta gris bajo las nubes de la mañana.

Mientras trabajaban, Johnson se acercó a Williams. —¿Dijiste que te llamas Williams? ¿Williams qué? —Williams Andrew —dijo, todavía mirando la pizarra, todavía sosteniendo el marcador.

De cerca, Johnson pudo ver mejor los ojos del hombre. Eran el tipo de ojos que habían visto alegría y fuego y el largo y seco espacio intermedio. —¿Dónde te quedas? —preguntó Johnson en voz baja.

La mano de Williams se apretó en el marcador. —Bajo el puente —dijo, sin vergüenza en su voz, solo verdad.

Los ingenieros terminaron de construir la prueba. En la pantalla, la pista brillaba. Los números esperaban en los bordes, como pajaritos listos para volar. La ingeniera principal apretó los labios. —Ejecutaremos el caso más difícil —dijo—. El que rompió nuestra última idea.

Johnson asintió. —Hazlo.

Un silencio cayó sobre la sala. Incluso los guardias en la puerta se inclinaron hacia adelante. —Tres —contó la ingeniera—, dos, uno.

La simulación comenzó. El avión modelo rodó, se elevó y se encontró con el viento. La pantalla tembló. Las advertencias parpadearon. El viejo sistema habría forzado el morro del avión a un combate en este punto. Todos en la sala conocían este ritmo demasiado bien. Williams no parpadeó. Le susurró a la pantalla. No como un hechizo mágico, sino como un entrenador le susurra a un jugador en la línea.

—Manos suaves.

En la pantalla, el nuevo filtro atrapó las sacudidas salvajes y las suavizó. Los ayudantes cotejaron datos. El latido hizo tic-tac constante, constante, constante. Los dedos de Johnson se clavaron en el respaldo de una silla.

Un número en la esquina comenzó a caer. Otro se mantuvo. Otro subió. La sala se inclinó hacia adelante como uno solo. La nariz del avión bajó, pero solo un poco. El control manual del piloto parpadeó. El sistema cedió temprano, como una persona orgullosa aprendiendo a escuchar. El gráfico que solía dispararse como un grito comenzó a curvarse como una ola tranquila.

—Vamos… —alguien respiró.

La línea final en la parte inferior, la que había significado desastre toda la semana, comenzó a moverse hacia el verde. Se arrastró. Se detuvo. Se contrajo. El cuadro de resultado final a la derecha parpadeó desde “pendiente” también, y la energía en el edificio parpadeó.

El proyector se fue a negro. Un coro de jadeos llenó la sala. Las computadoras pitaron. Alguien maldijo por lo bajo. Durante dos largos latidos, nada existió. Ni cielo, ni números, ni esperanza.

Solo el fino zumbido del sistema de emergencia luchando por mantenerse vivo. Las luces parpadearon de vuelta. El proyector despertó con un suspiro gris. El cuadro de resultados todavía estaba allí, congelado en el instante antes de la verdad.

Johnson se volvió hacia Williams, con los ojos muy abiertos, la voz apenas un susurro. —¿Lo arreglamos?

Williams miró la pantalla, luego la pizarra, con sus líneas suaves y reglas simples. No sonrió. No habló. El cuadro de resultados parpadeó…

El cuadro de resultados en el proyector parpadeó como una llama obstinada, negándose a morir. La sala entera se inclinó hacia adelante, cada latido hundiéndose con el pulso digital de la pantalla.

Entonces, el ÉXITO destelló en letras verdes y negritas.

La habitación estalló. Algunos jadearon. Otros se llevaron las manos a la boca. Otros se pusieron de pie de un salto, incrédulos. Los números que los habían arrastrado a la desesperación durante semanas finalmente se habían vuelto a su favor. Los picos rojos que antes gritaban caos ahora se curvaban suavemente, fluyendo como un río tranquilo.

Johnson se quedó helado. Por un momento, simplemente miró fijamente, incapaz de creer lo que veía. Luego, lentamente, sus labios se separaron y soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo.

—Funcionó —susurró uno de los ingenieros—. Realmente funcionó.

Williams dejó caer el marcador suavemente en la bandeja de la pizarra. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por el torrente de recuerdos. Habían pasado años desde que alguien lo escuchara, años desde que sintiera que el peso de sus ideas importaba.

Siguió una ovación de pie. Uno a uno, los ingenieros aeroespaciales, con sus altos salarios, se levantaron de sus asientos, aplaudiendo con fuerza. El sonido llenó la sala de juntas, haciendo eco en las paredes de cristal.

No era para su multimillonario director ejecutivo. No era para la compañía. Era para el hombre andrajoso que había entrado desde la calle y corregido lo que ellos no habían podido resolver.

Johnson se giró bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas. No le importaba que el hombre parado frente a él oliera a polvo y penurias. No le importaba el abrigo andrajoso ni la barba descuidada. Corrió hacia adelante, agarró a Williams por los hombros y lo atrajo hacia un fuerte abrazo.

—Gracias —susurró Johnson, con la voz quebrada—. Acabas de salvar mi compañía, y tal vez más vidas de las que podemos contar.

Los guardias junto a la puerta se quedaron inmóviles, inseguros de si todavía debían sacar al extraño. Pero ahora lo sabían. No era un intruso. Él era la clave.

Minutos después, Williams estaba sentado en una lujosa silla de cuero en la oficina de Johnson. Se sentía extraña bajo él: suave, cálida, como una cama después de años de dormir sobre concreto frío. Su bolsa marrón estaba a su lado, intacta. La sostenía cerca como un salvavidas.

Johnson caminaba de un lado a otro frente a él, tratando aún de procesar lo que acababa de suceder. —Entraste a mi sala de juntas desde la calle —dijo, con la voz atrapada entre el asombro y la curiosidad—. ¿Quién eres? ¿Cómo supiste lo único que mis mejores ingenieros no pudieron ver?

Williams vaciló. Bajó la vista al suelo. Durante mucho tiempo, el silencio se extendió entre ellos, roto solo por el zumbido del aire acondicionado de la oficina.

Luego, con una respiración temblorosa, metió la mano en su bolsa. De ella, sacó el viejo libro de ingeniería aeronáutica con las esquinas dobladas. Su portada estaba descolorida, sus páginas gastadas en los bordes.

—Esto —dijo suavemente, colocándolo sobre el escritorio—. Esto es lo que me recuerda quién solía ser.

Johnson se sentó frente a él, inclinándose. —Cuéntame.

Y así, Williams le contó.

—Soy Williams Andrew —comenzó, con voz pesada—. Una vez, fui un ingeniero aeronáutico de primer nivel. Trabajé con grandes compañías en los Estados Unidos durante diez años. Diseñé sistemas, resolví problemas, viví en el cielo. Tenía una familia: mi esposa, Balaji Paska, y dos hijos, David y Jeremy. Por un tiempo, pensé que estaba bendecido.

Sus ojos se nublaron y su voz se quebró. —Pero entonces, la duda entró en mi hogar. Sospeché de mi esposa. Contra mi mejor juicio, hice una prueba de ADN a mis hijos. Los resultados decían que no eran míos.

Johnson se puso rígido en su silla, escuchando atentamente.

—No sé cómo se enteró ella —continuó Williams—. Pero la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, la policía me detuvo. Buscaron en mi maletín y encontraron drogas duras dentro. Fui arrestado, acusado y encarcelado. Dos años. Para cuando salí, había perdido mi carrera, mi reputación, mi familia. Mi esposa me destruyó.

—Tras la deportación, regresé aquí a Nigeria. Sin nada. —Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza—. He estado viviendo bajo el puente desde entonces. Roto. Olvidado.

—Pero esta bolsa… —La palmeó suavemente—. Con mi libro y mis certificados. Ha sido mi único recordatorio de quién fui alguna vez.

La garganta de Johnson se cerró, apenas podía encontrar palabras…

—Dios mío —susurró—. ¿Tú? ¿Pasaste de diseñar aviones a dormir bajo puentes?

Williams asintió en silencio. Por un momento, ambos hombres se sentaron en la quietud, con vidas que eran mundos aparte, pero unidas por una verdad:

El genio puede ser enterrado, pero nunca muere.

Finalmente, Johnson se puso de pie. Su decisión fue instantánea, inquebrantable. —No te dejaremos así —dijo firmemente.

Tomó su teléfono y llamó a su conductor. —Llévenlo a la mejor barbería. Aseenlo. Luego a la mejor boutique, consíganle todo lo que necesite. No volverá a pisar esta oficina pareciendo que el mundo lo ha olvidado.

Williams intentó protestar, pero Johnson lo calló con una mirada. —No. Tú me has devuelto mi compañía. Ahora yo te devuelvo tu vida.

Esa noche, cuando Williams miró su reflejo en el espejo de la barbería, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Su barba estaba recortada, su cabello arreglado. En la boutique, se puso un traje impecable. Por primera vez en años, se sentía como él mismo de nuevo.

A la mañana siguiente, entró de nuevo en Aerospace, no como el mendigo andrajoso de debajo del puente, sino como el Ingeniero Jefe Williams Andrew.

Johnson lo presentó al equipo, declarando: —Este hombre nos salvó a todos. Ahora es su líder. Aprendan de él.

Los ingenieros aplaudieron de nuevo, algunos con genuina admiración, otros con envidia oculta.

Entre ellos, había un hombre cuyos ojos ardían con un odio silencioso. Obinna Okoye, el antiguo ingeniero jefe cuyo trono acababa de tomar Williams. Obinna forzó una sonrisa, pero en el fondo, ya estaba planeando lo que nadie esperaba.

El aplauso en la sala de juntas resonó mucho después de que terminara la reunión. Williams se mantuvo erguido con su traje nuevo, los hombros cuadrados y la cabeza alta. Por primera vez en años, no era invisible. La gente lo miraba con respeto, incluso con admiración. Algunos se acercaron a estrecharle la mano. Otros sonrieron calurosamente, como para darle la bienvenida de nuevo al mundo que había perdido.

Pero no todos compartían la alegría.

En el fondo de la sala, Obinna Okoye estaba de pie con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Cada aplauso de aprecio para Williams era como un martillo golpeando su orgullo. Él había sido una vez la estrella de la compañía, el hombre en quien Johnson confiaba más, el hombre que comandaba a los ingenieros con confianza.

Ahora, en cuestión de horas, un mendigo sin hogar había entrado y tomado su lugar. “Este hombre no pertenece aquí”, pensó Obinna con amargura. “No merece lo que yo construí”.

Se obligó a aplaudir con el resto, pero por dentro, su corazón ardía de rabia.

En las semanas siguientes, Williams demostró su valía una y otra vez. Trajo ideas frescas a la mesa, simplificando sistemas complejos con soluciones que parecían obvias una vez que las explicaba. Bajo su guía, Aerospace no solo resolvió la crisis inmediata, sino que también descubrió fallas en otros sistemas de vuelo que habían pasado desapercibidas durante años.

Las compañías de aviación que alguna vez amenazaron con retirarse ahora se apresuraban a renovar contratos, elogiando a Johnson por su brillante nuevo equipo. Pero todos en la empresa sabían quién era el verdadero genio: el hombre que había llegado de la calle, sin nada más que una bolsa polvorienta y una mente más afilada que el acero.

Williams se ganó rápidamente el respeto de la mayoría de los ingenieros. Admiraban su humildad; nunca les hablaba con superioridad, nunca se comportaba con arrogancia. En cambio, escuchaba, guiaba y enseñaba con paciencia. Muchos ingenieros jóvenes comenzaron a llamarlo “mentor”.

¿Pero Obinna? Su odio solo se profundizó. Observaba cómo Williams estaba junto a Johnson en las conferencias de prensa, cómo los periódicos publicaban titulares sobre el misterioso ingeniero que salvó los cielos de Nigeria. Escuchaba a sus colegas susurrar con entusiasmo sobre la brillantez de Williams, y cada palabra era una daga para su orgullo.

—Todo lo que él está haciendo —murmuró Obinna una noche en su oficina— debería haber sido yo.

Mientras Williams construía éxito en el trabajo, algo más florecía silenciosamente en su vida: el amor. Había conocido a Juliana, una contadora de voz suave pero inteligente en la empresa.

Su primera conversación había sido breve, nada más que un cortés “buenos días” en el pasillo. Pero Juliana había visto algo en él que otros pasaban por alto: la vulnerabilidad en sus ojos. La forma en que sonreía como si no creyera que merecía la felicidad.

Comenzó con pequeños gestos. Ella le llevaba una taza de té durante las noches largas en la oficina. Él la ayudaba a cargar archivos pesados. Compartían cenas tranquilas en un pequeño restaurante junto a la marina, lejos de las miradas curiosas de sus colegas.

Para Williams, Juliana era luz después de años de oscuridad. Su risa lo sacaba de la sombra de su pasado. Su fe en él le recordaba que no era solo un hombre que había sido roto; era un hombre que podía reconstruirse.

Cinco meses después, bajo el resplandor de las luces de la calle de Lagos, Williams se arrodilló con un anillo en la mano y susurró: —Juliana, ¿te casarías conmigo?

Las lágrimas brillaron en los ojos de ella mientras asentía. —Sí.

La boda se fijó, y Williams se mudó a una nueva mansión en Banana Island, un regalo de Johnson, quien insistió en que un hombre de su brillantez no merecía menos. Para Williams, era más que una casa…

Era la prueba de que la vida podía comenzar de nuevo. Pero mientras Williams soñaba con un nuevo futuro, Obinna conspiraba en las sombras.

Una noche, en un bar con poca luz escondido en tierra firme, se reunió con un grupo de hombres rudos. Su líder, un matón con cara cicatrizada llamado Django, se inclinó sobre la mesa. —Entonces, ¿dices que quieres que desaparezca? —preguntó Django con voz grave.

Los ojos de Obinna brillaron con una furia fría. —No solo que desaparezca. Quiero que esté destrozado. Me humilló. Me robó mi puesto. Y ahora vive como un rey, mientras yo me siento en su sombra. Quiero que sienta lo que es perderlo todo.

Django sonrió con malicia. —Por el precio justo, podemos hacer que eso suceda.

Obinna deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Django miró dentro. Fajos de nairas apilados ordenadamente. Silbó suavemente. —Se hará.

La noche antes de la boda de Williams, la mansión estaba en silencio. Juliana estaba en casa de su familia, preparándose para el gran día. Williams estaba sentado en la sala, hojeando su viejo libro de ingeniería, con una suave sonrisa en el rostro. Pensaba en el viaje desde el frío puente hasta este cálido hogar. De la desesperación a la alegría.

Entonces, un golpe en la puerta. Frunció el ceño. Era tarde. ¿Quién podría ser?

Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Tres hombres con chaquetas oscuras estaban allí. Antes de que pudiera hacer una pregunta, uno de ellos levantó un arma.

El disparo resonó, desgarrando la noche.

Williams jadeó mientras el fuego explotaba en su brazo superior. Tropezó hacia atrás, aferrándose a la herida, la sangre empapando su manga. Los hombres no esperaron. Se dieron la vuelta y corrieron antes de que los guardias de afuera pudieran reaccionar. El caos estalló, la seguridad gritó, las alarmas sonaron y Williams se desplomó sobre el piso pulido, con la visión borrosa.

Mientras caía en la inconsciencia, un pensamiento resonó en su mente. “Otra vez no. No puedo perderlo todo de nuevo”.

Las sirenas de la ambulancia aullaron a través de la noche de Lagos, corriendo por el tercer puente continental hacia el hospital. Adentro, Williams yacía en una camilla, con el rostro pálido y el brazo envuelto en vendas empapadas de sangre. Sus párpados aleteaban mientras luchaba por mantenerse despierto, el dolor arrastrándolo hacia la oscuridad.

A su lado, Juliana sostenía con fuerza su mano ilesa, con los ojos rojos por las lágrimas. Susurraba oraciones con labios temblorosos. —Dios, por favor, no me lo quites. Ahora no. No cuando acabamos de empezar.

Johnson Uche lo seguía de cerca en una camioneta negra, con la mente acelerada. Repasaba la escena una y otra vez: las puertas de la mansión abiertas, los guardias gritando, la sangre de Williams manchando las baldosas.

Le dolía el pecho de culpa. —Debí haber visto venir esto —murmuró para sí mismo—. Debí haberlo protegido mejor.

En el Hospital Universitario de Lagos, los médicos llevaron a Williams a una cirugía de emergencia. Durante tres días, yació inconsciente en una cama de hospital, su cuerpo luchando por la vida. El hombre antes vibrante, que había salvado a la industria aeroespacial y ganado corazones, ahora estaba en silencio, su respiración apoyada por tubos.

Juliana nunca se apartó de su lado. Se negaba a comer, se negaba a descansar. A menudo apoyaba la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo débil de su corazón, como si su sola presencia pudiera traerlo de vuelta.

En la tercera noche, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, Williams se movió. Su pecho se elevó con una tos temblorosa y sus ojos se abrieron lentamente.

Juliana jadeó y le apretó la mano. —Williams. Oh, gracias a Dios.

Las lágrimas rodaron por su rostro mientras presionaba su frente contra la de él. Los médicos entraron apresurados, revisando sus signos vitales, pero Juliana no se movió. No podía…

Sintió que le habían devuelto el corazón.

Cuando Johnson llegó esa mañana, el alivio lo inundó al ver a Williams despierto. —Mi hermano —dijo, apretando la mano buena de Williams—. Nos asustaste a todos. Pero no nos vas a dejar todavía. No cuando el mundo aún te necesita.

Williams esbozó una sonrisa débil. —Hará falta más que una bala para acabar conmigo.

Pero detrás de su humor, su mente trabajaba a toda marcha. ¿Quién me querría muerto?

La respuesta llegó una semana después. Johnson ordenó una revisión completa de las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión. Los equipos de seguridad revisaron minuciosamente el video, hasta que finalmente, la verdad los miró de frente.

Ahí estaba: Obinna Okoye.

El hombre que una vez había sido el ingeniero jefe de Aerospace. El hombre que se había quedado al fondo de la sala, viendo a Williams tomar su lugar. En las imágenes, Obinna aparecía fuera de las puertas de la mansión, horas antes del ataque, hablando con los mismos hombres que más tarde irrumpieron por la puerta.

Cuando Johnson vio las imágenes, sus manos temblaron de rabia. —Obinna —siseó—. ¿Cómo pudiste?

Las pruebas eran innegables. Armados con las confesiones de los atacantes capturados, liderados por el matón de la cicatriz, Django, la policía actuó con rapidez.

Obinna fue arrestado en su apartamento en Lekki, sacado a rastras y esposado, mientras los vecinos miraban atónitos.

En la sala de interrogatorios, Obinna se burló cuando lo confrontaron. —Él me lo robó todo —escupió—. ¿Saben quién era yo antes de que entrara ese mendigo? Yo construí esta compañía con mis ideas. Y Johnson me desechó por un hombre que huele a calle. No dejaré que viva mi vida mientras yo me pudro en su sombra.

Pero su arrogancia no pudo salvarlo. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios demasiado claros. El caso fue enviado al Tribunal Superior Federal, y pronto Obinna enfrentó un juicio por intento de asesinato y conspiración criminal.

La sala del tribunal vibraba de tensión. Los reporteros llenaban los bancos, ansiosos por cada palabra. A un lado, Williams estaba sentado con Juliana, con el brazo aún vendado, pero con el espíritu inquebrantable. Johnson estaba sentado a su lado, una figura protectora. Al otro lado, Obinna se mantenía erguido con un traje oscuro, con los ojos llenos de un frío desafío.

Los testigos declararon: guardias, ingenieros y, finalmente, el propio Django, quien admitió que Obinna lo había contratado. Las pruebas eran irrefutables.

Cuando el juez finalmente habló, el ambiente se volvió pesado. —Obinna Okoye, este tribunal lo declara culpable de intento de asesinato y conspiración criminal. Por la presente, se le condena a veinte años de prisión.

Los jadeos recorrieron la sala. Juliana soltó el aire que había estado conteniendo. Johnson asintió con gravedad. Se había hecho justicia…

Pero Obinna no había terminado. Mientras los oficiales se lo llevaban encadenado, giró bruscamente la cabeza hacia Williams y Johnson. Su voz destilaba veneno.

—Esto no ha terminado —gruñó—. Recuerden mis palabras, volveré por ustedes. Los destruiré a ambos y todo lo que han construido.

La sala del tribunal estalló en ruido, pero Williams permaneció firme, con los ojos fijos en su enemigo. Habló con calma, lo suficientemente alto para que Obinna lo oyera. —Ya te has destruido a ti mismo.

Los oficiales se llevaron a Obinna a rastras, con sus amenazas resonando detrás de él como una tormenta que se aleja en la distancia.

Un mes después, Williams estaba de nuevo en pie. La compañía lo recibió con vítores, con los ingenieros apoyándolo más que nunca. Juliana estaba orgullosa a su lado, con la mano en la suya, y los planes de boda retomaron su curso.

Y aunque las cicatrices persistían tanto en su brazo como en su corazón, Williams sabía una verdad: había enfrentado la traición y sobrevivido, pero la vida aún le tenía más reservado.

Porque mientras un enemigo había sido encerrado, las sombras del mundo nunca desaparecen realmente. Y pronto, otra prueba, más grande y peligrosa, esperaba a la vuelta de la esquina.

El sol salió sobre Lagos, pintando la laguna de dorado. La ciudad despertó con un zumbido, vendedores ambulantes gritando, autobuses tocando bocina, mercados llenos de sonido. Para Williams, este día significaba más que cualquier amanecer que hubiera visto en años. Hoy, finalmente se casaría con Juliana.

La mansión bullía de actividad. Llegaron sastres con ropa, decoradores llenaron el salón de flores y chefs prepararon banquetes dignos de la realeza. En medio de todo, Williams estaba de pie con su traje nuevo, impecable, elegante y orgulloso.

Cuando vio su reflejo en el espejo, sonrió levemente. Había desaparecido el hombre que una vez durmió bajo el Puente Echo; en su lugar había un hombre restaurado, un hombre con propósito.

Juliana apareció en lo alto de la escalera con su vestido, radiante de alegría. En el momento en que sus ojos se encontraron, la habitación pareció detenerse. Johnson, de pie cerca, se secó los ojos discretamente.

—Te mereces esto, Williams —susurró—. Después de todo lo que has soportado, mereces la felicidad.

La boda fue nada menos que impresionante. En la Gran Iglesia de Victoria Island, los bancos rebosaban de amigos, ingenieros, líderes empresariales e incluso funcionarios del gobierno, ansiosos por presenciar la unión del hombre que había salvado a la industria aeroespacial…

Las cámaras destellaron mientras Juliana caminaba hacia el altar, con su velo arrastrándose como un río de luz. El corazón de Williams latía con fuerza, pero cuando ella llegó a su lado, todo el ruido de la sala se desvaneció.

—Puede besar a la novia —declaró el pastor.

Cuando sus labios se encontraron, estallaron los aplausos. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Johnson permaneció de pie con ambas manos levantadas, como si celebrara su propia victoria.

Era más que una boda; era redención. Un mendigo sin hogar que recuperaba no solo la dignidad, sino también el amor. La recepción brilló con risas, música y baile. Los ojos de Juliana nunca se apartaron de Williams, y Williams nunca dejó de sonreír.

Por una noche al menos, todas las sombras parecían haber desaparecido, pero las sombras tienen la costumbre de esperar.

Más tarde, Williams y Juliana estaban sentados en la sala de su mansión, acunando a su bebé recién nacido. Era diminuto, estaba envuelto en una suave manta azul y sus pequeñas respiraciones eran constantes contra el pecho de Juliana. Lo llamaron Clinton.

Williams tocó suavemente la frente de su hijo. —Nunca conocerás la vida que viví bajo ese puente —susurró—. Solo conocerás amor.

Juliana besó su mejilla. —Él ya tiene todo lo que necesita: a ti.

Por un tiempo, la paz parecía completa. La compañía prosperaba, su hogar estaba lleno de alegría y Williams tenía una familia de nuevo.

Pero incluso en prisión, las palabras de Obinna persistían como una maldición. “Esto no ha terminado”.

El recordatorio llegó antes de lo esperado. Una tarde, Johnson llegó a la mansión con noticias preocupantes. Se sentó con Williams en el estudio, con expresión sombría.

—Recibimos noticias desde dentro de la prisión —dijo Johnson lentamente—. Obinna ha estado hablando. Afirma que tiene conexiones afuera, gente que le debe favores. Dice que, incluso tras las rejas, todavía puede alcanzarte.

Williams frunció el ceño, apretando la mano en el reposabrazos. —Está encerrado, ¿qué más puede hacer?

Johnson se inclinó hacia adelante. —Es peligroso, Williams, y los hombres desesperados encuentran formas desesperadas. No quiero que tomes esto a la ligera.

Williams suspiró, recordando el disparo. El dolor, las lágrimas de Juliana. Miró a Johnson con tranquila determinación. —Deja que amenace. He vivido cosas peores. Lo que no entiende es que el miedo ya no me gobierna.

Aun así, cuando entró a la habitación de Clinton esa noche y vio a su hijo durmiendo plácidamente, Williams hizo un juramento silencioso. “Si Obinna viene por nosotros de nuevo, fallará”.

Pasaron las semanas. Williams se asentó en su papel en Aerospace, guiando al equipo con una habilidad inigualable. Johnson a menudo lo presentaba en las reuniones como “el hombre que salvó los cielos”, un título que lo llenaba de humildad pero que también conllevaba peso. Juliana se adaptó a la maternidad con gracia, aunque a menudo se preocupaba por las amenazas que se cernían sobre ellos.

—Prométeme —susurró una noche—, que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos.

Williams besó su mano. —Siempre.

Pero muy lejos, en las sombras del patio de la prisión, Obinna estaba parado junto a la cerca, con los ojos ardiendo de odio…

Los susurros circulaban entre los reclusos: rumores de planes, de hombres en el exterior listos para cumplir sus órdenes.

Una tarde, mientras los guardias lo escoltaban de regreso a su celda, se inclinó hacia un compañero y murmuró: —Diles que no he terminado. Johnson y Williams creen que han ganado, pero no es así. Volveré por ellos.

El recluso asintió lentamente, y los labios de Obinna se curvaron en una sonrisa fina y peligrosa.

De vuelta en la mansión, Williams estaba sentado en el balcón con Juliana y el pequeño Clinton en brazos. El cielo sobre Lagos estaba pintado de estrellas; la noche era tranquila y hermosa. Sostenía a su hijo cerca, con el corazón lleno.

Pero en el fondo, sabía que la paz nunca es permanente. La vida le había enseñado que las sombras siempre regresan, incluso bajo la luz más brillante.

Juliana apoyó la cabeza en su hombro. —¿En qué piensas?

Él la miró, luego a Clinton y finalmente a las estrellas. —Pienso en el futuro —dijo suavemente—. Y en cómo, a veces, la lucha no es realmente contra los enemigos de fuera, sino contra los de dentro. El miedo. La duda. El dolor. Esos son los enemigos que debo vencer por él, por nosotros.

Juliana le apretó la mano. —Y lo harás. Porque eres Williams Andrew. Siempre te levantas.

El aire nocturno se quedó quieto, casi demasiado quieto, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Y aunque Williams no lo dijo en voz alta, una verdad resonó en su corazón:

La guerra de Obinna no había terminado. Las sombras solo se habían retirado, esperando.

News

Todavía estaba sangrando, apenas podía incorporarme, cuando mi hermana irrumpió furiosa en mi habitación del hospital y me espetó con rabia: “Dame tu tarjeta de crédito. Ahora”. Cuando me negué, me agarró del cabello y me echó la cabeza hacia atrás con violencia. Grité de dolor. Entonces mi madre levantó a mi bebé recién nacida hacia la ventana y susurró: “Hazlo, o la suelto”. Supliqué que llamaran a seguridad, sin imaginar jamás lo que estaba a punto de suceder después.

Todavía estaba sangrando. El dolor me atravesaba el abdomen como una marea lenta y espesa, y apenas podía incorporarme en…

Entré en la habitación de mi hija después de pasar toda la semana notando moretones en sus brazos. Ella estaba sentada en la cama, llorando y temblando. —La familia de papá dijo que si te lo cuento, te harán mucho daño —susurró. Me senté a su lado y le dije con voz firme: —Cuéntamelo todo. Entonces me reveló detalles aterradores sobre lo que su abuela, su tía y su tío le habían estado haciendo cada fin de semana.

Entré en la habitación de mi hija después de una semana entera viendo moretones en sus brazos. Al principio me…

Mientras yo estaba en el hospital con la pierna rota tras un accidente de coche, mi novio publicó fotos suyas en una fiesta con su ex, acompañadas del mensaje: “¡POR FIN LIBRE DE LA REINA DEL DRAMA PEGADIZA Y SUS EXIGENCIAS CONSTANTES!” Llevábamos CUATRO AÑOS juntos. No comenté nada. Esta mañana, mi teléfono no dejó de vibrar con mensajes desesperados de él y con su madre suplicándome que lo reconsiderara…

Estaba en una habitación blanca del hospital San Gabriel, con la pierna izquierda inmovilizada desde la cadera hasta el tobillo,…

Mi novio se emborrachó en una fiesta y lo anunció delante de todos: —Ella es básicamente mi criada con beneficios: sirve para fregar los baños y pagar el alquiler, pero es demasiado aburrida para cualquier otra cosa. Cuando intenté irme, me agarró la muñeca y gritó: —¡Siéntate! Miren, chicos, ni siquiera tiene el valor de marcharse. Patética, ¿no? Sus amigos se rieron mientras él bloqueaba la puerta, agitando mi bolso en el aire. Yo solo sonreí, me senté y esperé a que la noche terminara.

Me llamo Lucía Morales y durante casi tres años creí que mi relación con Javier Roldán era imperfecta, pero salvable. Vivíamos juntos en un…

Durante 38 años, mi esposo fue al banco todos los martes. Nunca faltó ni una sola vez. Cuando falleció, abrí su caja fuerte, encontré una carta y descubrí el motivo… Y lo que leí en ese pedazo de papel… me cambió la vida para siempre.

Durante treinta y ocho años, mi esposo fue al banco todos los martes sin faltar jamás. Lloviera o hiciera sol….

Durante meses, mi hija no llamó, y ese silencio me dio más miedo que cualquier campo de batalla que haya pisado. Después de conducir tres horas hasta su casa, su marido sonrió y dijo: «Está de vacaciones con unas amigas». Algo en su mirada me dijo que mentía. Volví a rodear la propiedad una vez más… y me quedé paralizado. Desde el cobertizo abandonado, escuché un susurro: «Papá… por favor, no te vayas».

Durante meses, mi hija dejó de llamar. Eso, por sí solo, ya era una señal. Me llamo Javier Morales, soy suboficial…

End of content

No more pages to load